Herzlich willkommen im Lions Club „Nirgendwo in Afrika“ auf meiner neuen Webseite!

Hier gibt es eine tierisch bunte Mischung aus Weisheiten, Satiren, Parodien, Nonsens-Texten etc. sowie eine umfangreiche und vielfältige Lyrik-Sammlung – darunter eine Fülle eigener Lyrik –, die laufend ergänzt wird.

Die sehr detaillierten Analysen zu Lyrik, Drama, Roman, Kurzgeschichten, Märchen, Kommunikation, Werbe-anzeigen und Sachtexten sind für Lernende und Unterrichtende ab Klasse 11 gedacht. Übungen zu Recht-schreibung & Zeichensetzung sollen beim fehlerfreien Schreiben helfen. Die leicht selbstironisch kommentierte Biografie (mit der kafkaesk-steppenwolfigen Parabel „Keine Worte finde ich für dich heut‘ Nacht“ im Anhang) offenbart mein turbulentes Leben wie meinen Alltag und wird regelmäßig aktualisiert – ebenso wie die News auf der Startseite (siehe Archiv).

Zu den zahlreichen Aktivitäten, Projekten und Spendenaktionen von JugendInterkult e.V. siehe www.jugendinterkult.de

Lasst euch von meinem umfangreichen Angebot begeistern. Es lohnt sich!

Erklärung meines polysymbolischen Wappens: Der lateinische Spruch „Quaere pacem et sectare eam“ heißt auf Deutsch „Suche den Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34) als Teil meiner zahllosen Lebensmotti. Das darunter aufgerichtete geflügelte Pferd (Pegasus) ist das Symbol der von mir verehrten Dichtkunst. Auf dem Schild unter dem Helm steht in der Mitte stilisiert der paradiesische Lebensbaum, der Unsterblichkeit und ewiges Leben verheißt. Links neben dem Baum befindet das Symbol für Glaube (Kreuz), Hoffnung (Anker), Liebe (Herz). 1 kor 13: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen“. Der aufgerichtete Löwe rechts neben dem Baum ist nicht nur das Symbol des Lions Clubs meiner Webseite, sondern er ist stolz, weiß genau, was er will, und steht dir bei, wenn du dich unsicher und verloren fühlst. Er zeigt dir den Weg, wenn du nicht weiterweißt, stärkt die Loyalität und unterstützt Beziehungen zu geliebten Menschen.

NEWS vom 27.11.2025 (siehe auch im News-Archiv)

News vom 27.11. 2025 (siehe auch im News-Archiv)

Was bringt uns der Rest vom November? Die Vorfreude auf den Dezember.

Auch wenn die Lage noch so ernst ist, wollen wir uns doch nicht den Spaß verderben lassen.

Hier erfährst du, wo der Frosch seine Locken hat, Bartel den Most holt, der Hammer hängt, warum bei manchen der

Hochmut erst nach dem Fall kommt, Auslaufmodelle nicht auslaufen u. Spaßbremsen in E-Autos eingebaut werden,

die Ameisen nie B-Meisen werden, wer kein Schwein hat, die jung machenden Trüffel selbst suchen muss …

Karikatur: Frank Reimann

Ein junger Schäfer aus Verden

behütete seine Schafherden

doch als dann kam ein Wolf

fuhr er fort mit ’nem Golf

was soll aus den Schafen nun werden?

Video-Link „Eko Fresh – Friedrich“ https://youtu.be/SwlUNfAzKl0?si=qpR-YbyQp3XHbPXo

Eine tolle musikalische Rapp-Antwort auf die „Stadtbild-Äußerung“ von Friedrich Merz.

Reinhard Mey: In meinem Garten, https://youtu.be/EGauVMg0C0c?si=UBGhgbwOh0ys3Rqm

Mit „In meinem Garten“ schuf Reinhard Mey eines seiner emotionalsten Lieder. Durch Haftbefehls ergreifende Szene in der Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ rückt der Song nun wieder ins Rampenlicht.

„In meinem Garten“ erschien 1970 auf Reinhard Meys Album „Aus meinem Tagebuch“. Der Song wurde von Walther Richter produziert und gilt als einer der frühen Höhepunkte in Meys Karriere. Mit seiner

poetischen Sprache und sanften Chanson-Melodien zählt das Stück bis heute zu den bedeutendsten Werken der deutschen Liedermacher-Tradition. Mey, bekannt für seine feinfühligen Texte, schuf hier ein Lied voller Symbolik und Melancholie. Der Text erzählt von einem Menschen, der sich in seinem eigenen Leben, dargestellt als Garten, zwischen Fürsorge und Vergänglichkeit wiederfindet. Der Rittersporn und der Rabe werden zu Sinnbildern für Liebe, Verlust und die Vergänglichkeit menschlicher Beziehungen. Mey

beschreibt, wie Zuneigung, wenn sie zu intensiv gepflegt wird, erdrücken kann und wie die Angst vor Einsamkeit zu einem ewigen Kreislauf aus Hoffnung und Schmerz führt.

In der Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ erlebt der Song eine unerwartete Renaissance. In einer ergreifenden Szene singt Haftbefehl, gezeichnet von seinem Leben, leise den Text von „In meinem Garten“. Diese rohe, verletzliche Momentaufnahme trifft Zuschauer mitten ins Herz und steht sinnbildlich für die Zerrissenheit des Rappers. Seit der Ausstrahlung ist Meys Klassiker auf Streaming-plattformen wieder stark im Trend.

Der Rapper Aykut Abi: BABO – Die Haftbefehl Story | In Meinem Garten: Video-Link:

https://www.youtube.com/watch?v=nQufaIuqIHU&list=RDnQufaIuqIHU&start_radio=1

(Selten so etwas gesehen. Ikonischste Szene aller deutschen Netflix-Produktionen. Gruselig, traurig und

gleichzeitig entwaffnend ehrlich.)

Politik in Kurzform

Merz u. die Rentenreform. Blüms legendärer Satz „Die Rente ist sicher“ wird stets verkürzt zitiert. Es fehlt die zentrale Ergänzung: „ein ewiger parteipolitischer Streitpunkt und Generationskonflikt“. Merz hat am 14.11. auf dem Klimagipfel in Brasilien über den Austragungsort Belèm geäußert, er sei sehr froh, wieder zu Hause zu sein, und damit für einen erneuten Eklat gesorgt. Er kann es halt nicht lassen.

Klöckner: „Deutschland – der Puff Europas“. Auch die eher rechts orientierte Bundestagspräsidentin liebt plakative Äußerungen zu einem hochkomplexen Thema, das wie stets folgenlos bleiben wird.

deutschlandfunk.de/verbindungen-zwischen-kloeckner-und-nius-gruender-gotthardt-offenbar-enger-als-gedacht-100.html

USA: Stephen Miller u. Peter Thiel, der verzweifelt den Antichristen sucht:

13.11.25: Peter Thiel: Warum die Welt bald untergeht | DIE ZEIT

https://www.zeit.de/2025/48/peter-thiel-antichrist-donald-trump-j-d-vance-usa

15.11.25: Gestatten, Stephen Miller, Trumps gefährlichster Ideengeber

https://www.derstandard.de/story/3100000291319/gestatten-stephen-miller-trumps-gefaehrlichster-ideengeber

Peter Thiel, der 2. hochgefährliche antidemokratische, militaristisch-technolibertäre Ideengeber Trumps sagt von sich, sein Glaube stehe im Zentrum seines Weltbilds. Sein beinahe besessenes Interesse am Antichristen u. seine verzweifelte Suche nach ihm ist mehr als die Eitelkeit eines Silicon-Valley-Multi-Milliardärs. Es ist auch der Versuch, seiner politischen Weltanschauung einen theologischen Unterbau zu geben – und sein politisches Engagement hat auf diese Weise etwas von einer heiligen Mission. Er bezieht sich explizit auch auf Carl Schmidt, Jurist, Rassist, Antisemit u. Ideengeber der NS-Ideologie, der das 3. Reich nicht nur als politische Einheit betrachtete, sondern auch als eine Art „Katechon“ – eine existenzielle Kraft, die das kommende Böse (den Antichristen, böser als Hitler??) aufhält und verhindert.

Er sucht auch noch nach dem biblischen Katechon („Aufhalter“), der solche Antichristen aufhalten soll. Doch wer ist nun der Antichrist?

(1) Antichrist mit Attributen eines Königs

(um 1180) Wikipedia © Herrad of Landsberg web.archive.org/web/20110720214243fw/bacm.creditmutuel.fr/HORTUS_PLANCHE_1.html fragment, gemeinfrei

(2) Teufel flüstert dem Antichristen zu;

Detail aus „Predigten u. Taten des Antichristen“, Luca Signorelli, 1501, Dom von Orvieto. Aus: Wikipedia: Der Antichrist.

© Dea/S. Vannini/De Agostini/Getty Images

Wir können ihm nun mitteilen, dass wir außer Hitler, Stalin etc. gleich 4 von ihnen gefunden haben:

1. Putin, 2. Trump (Darstellung als König), 3. Er selbst (Blick in den Spiegel) und 4. Stephen Miller.

Trump hätte über Hitler sicher gesagt: He does a fantastic job – allerdings nur bis 1942, denn er bewundert zwar diktatorische Sieger, hasst aber Verlierer.

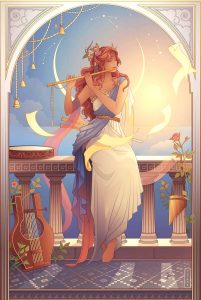

Neues vom Liebesleben der Muse Euterpe

Euterpe hat es anfangs mit Göttern, Halbgöttern, Heroen, Titanen etc. versucht, die ihr aber alle zu männlich dominant, unmoralisch und untreu waren. Daher fühlte sich Euterpe zum weiblichen Geschlecht hingezogen u. verliebte sich zunächst in die schönste Nymphe Kallisto, dann in Echo, in Kalypso und auch in die Zauberin Kirke, die sie regelrecht bezirzte.

Die Nymphe Kallisto („Die Schönste“) stammt aus dem Umfeld der Jagd- und Naturgöttin Artemis. Sie wurde von Zeus verführt oder vergewaltigt und schwanger. Deshalb wurde sie aus Eifersucht von Hera in eine Bärin verwandelt u. später als Sternbild ans Firmament versetzt, also auch für Euterpe unerreichbar.

Die Nymphe Echo unterhielt im Auftrag von Zeus dessen Gattin Hera mit dem Erzählen von Geschichten, damit Zeus Zeit für amouröse Abenteuer hatte. Als Hera dieses Komplott entdeckte, beraubte sie Echo zur Strafe der Sprache und ließ ihr lediglich die Fähigkeit, die letzten an sie gerichteten Worte zu wiederholen, was Euterpe naturgemäß tödlich langweilte. Die Nymphe Echo inspiriert alle, die Echoverse lieben.

Die Nymphe Kalypso („Die Verbergerin“) lebt auf der fast unbewohnten griechischen Insel Ogygia und ist eine Tochter des Titanen Atlas und der Pleione. Sie liebte den schiffbrüchigen Odysseus und hielt ihn 7 Jahre bei sich fest. Kalypso versprach ihm Unsterblichkeit und ewige Jugend, wenn er bei ihr bliebe. Er wollte jedoch nach Ithaka zu seiner Frau Penelope zurückzukehren. Schließlich befahl Zeus der Kalypso, Odysseus freizugeben. Ungern gehorchend, versorgte sie ihn mit Werkzeug, um ein Floß zu bauen, später auch mit Reisekost. Außerdem gab sie ihm wertvolle Hinweise für die Fahrt und sendete ihm einen günstigen Westwind. Da Kalypso mehr auf Männer stand, verließ Euterpe sie jedoch bald wieder.

Die Zauberin Kirke lebt auf der Insel Aiaia. Sie ist die Tochter des Sonnengottes Helios u. der Okeanide Perse und bekannt dafür, Männer mit Hilfe von Tränken in Tiere zu verwandeln. In Homers „Odyssee“ trifft sie auf Odysseus, dessen Mannschaft sie zu Schweinen verwandelt, aber dank eines Zauberkraut von Hermes kann er sich gegen sie wehren und zwingt sie, seine Gefährten zurück zu verwandeln, woraufhin sie für ein Jahr bei ihr bleiben. Auch Euterpe wollte sie in ein Schwein verwandeln. Doch Euterpe stand nicht auf solche „Schweinereien“ und konnte ihr gerade noch entfliehen.

Seitdem hat Euterpe die Schnauze gestrichen voll von allen Liebesabenteuern heterosexueller

u. lesbischer Art. Sie lebt fortan jungfräulich, sehr glücklich u. bleibt der Poesie ewig treu.

Sie ist emanzipiert, demokratisch gesinnt und geht gerne mit der Zeit, kann aber auch launisch, wankelmütig und bei Kränkungen nachtragend sein. Man sollte sie nicht unterschätzen.

Vorsicht: Wenn ihr Euterpes Busen malt, kriegt Ärger ihr mit Musen bald.

Euterpe © u/Public_Individual823 – Nymphe Kalypso: © Brittany. @artistfuly

Ein tolles Liebespaar, aber Kalypso war keine reine Lesbe, sondern stand mehr auf Männer.

Jetzt aber wieder Lyrik vom Feinsten:

Hier zunächst 18 brandneue Limericks:

Ein Indio aus Nord-Peru

fand auch in den Anden nicht Ruh‘

schließlich ging er nach Lima

dort war’s Klima prima

beglückt macht‘ die Augen er zu.

Es traut‘ ne Artistin aus Siegen

sich mit einem Tiger zu wiegen

doch es ging nicht gut aus

er macht‘ ihr den Garaus

jetzt kann sie im Grab ewig liegen.

Beim Guru nicht weit von Kalkutta

war im Ashram gar nichts in Butta

Trotz Yoga und Meditation

fehlt‘ ihm Konzentration

enttäuscht lief heim er zur Mutta.

Ein bildhübscher Hermaphrodit

machte mir auf Sex Appetit,

doch ich entdeckte ein Teil,

das fand ich nicht geil,

drum nahm ich von ihm schnell Abschied.

Ein bildhübscher Kater aus Mayen

der liebte das Streunen im Frayen

wurde wild mit den Jahren

fraß Vögel in Scharen

doch das kann ihm niemand verzayhen.

Ein Zirkusdirektor aus Brighton

der hielt einen Tiger zum Righton.

er ritt stets mit aus

für die Nachbarn ein Graus

denn diese flohen beizighton.

Peter kam als Kind schnell zur Welt

Er wusste schon, dass Zeit ist Geld

Früh sprach er in Sätzen

lief ohne zu hetzen

für die Eltern war er stets der Held

Es lebte ein Küster in Stocken,

der wusch niemals seine Socken

als die Gemeinde schritt ein

gab er bei ganz klein

froh läuteten drum alle Glocken.

Ein Bauer aus Essen-Werden

erlebte die Hölle auf Erden

Tierschützer vom Rhein

brachen jüngst bei ihm ein

und ließen frei seine Herden.

Ein Dschihadist der Hamas

der ritt‘ so gern‘ auf Lamas

doch war‘s nicht real

die Welt ist fatal

drum träumt er in Pyjamas.

Ein alter Beamter aus Sylt

hat Zeitungen immer zerknylt

er warf sie aufs Bett

seine Frau fand’s nicht nett.

am Schluss war sein Haus ganz vermylt.

Neues aus Ping, Pong, Hong, Hang, Zang, Peng und Pang.

Falls es diese tollen chinesischen Städte wirklich nicht geben sollte, müsste man sie erfinden oder gründen.

Unklar, wo ich sie gründen soll

heg‘ stets bei Städtesünden Groll.

Ein armer Dichter in Hong

der lebte in einem Kartong

doch im Winter wurd’s kalt

auch war er schon alt

drum zog er zum Sohn nach Hongkong

Ein dreister Betrüger aus Ping

drehte gern ein ganz krummes Ding

beim Raub im Tresor

kam man ihm zuvor

drum sitzt er jetzt ein in Sing-Sing.

Ein hübsches Mädchen aus Pong

ging gerne in einen Salong

doch ein junger Mann

bedrängte sie dann

nun spielt sie mit ihm halt Ping-Pong.

Ein reicher Kaufmann aus Hang

ging abends am Hafen entlang

man schlug ihn zu Boden

trat ihm in die Hoden

jetzt übt er den aufrechten Gang.

Eine hübsche Dame aus Zang

hatte zum Prahlen ‘nen Hang

doch man lachte sie aus

selbst in ihrem Haus

seitdem sie ganz kleinlaut nun klang.

Einem strebsamen Manne aus Peng

dem wurd‘ es in der Stadt zu eng

Er zog nach Shanghai

dacht‘ nichts sich dabei

doch sein Glück zog sich in die Läng‘.

Ein junges Mädchen aus Pang

träumte vom Sex schon sehr lang

als bekam sie ein Kind

war‘s mit Sex aus geschwind

ihr wurde bei Männern stets bang.

Und noch ein paar Schüttel- und Echoreime:

Wer sich nicht fühlt bei Seinen wohl

fragt sich, ob er jetzt weinen soll.

Nun glätte mal die Wogen, Bill

ich doch nur deinen Bogen will.

Mein Haus ist jetzt ganz mäuseleer

es gibt auch keine Läuse mehr.

Mein Appetit bei Mandeln wich

ich müsste ganz schön wandeln mich.

Ich Holz aufs Boot in Grachten lad‘

schon alle mich auslachten grad‘.

Zu Unrecht Karl das Klima preist

das fand‘ auch schon nicht prima Kleist.

Warum ihr jetzt bei Thor wart?

Sucht ihr vielleicht ’nen Torwart?

Erst aß der ganze Chor Aal

dann sang er einen Choral.

Hier gibt es ja in Massen Teer

doch leider keine Tassen mehr.

Nur wenn ich mit den Minen spiel‘

verändert sich mein Mienenspiel.

Gehört denn dieses Ross Ihnen?

Ich dacht‘, sie brauchen Rosinen.

Ich zahl‘ auf Insel För Steuer

drum lieb‘ ich dort kein Störfeuer.

Wenn ich mach‘ ’ne Schweißnaht

sich bei mir der Schweiß naht.

Das, was jetzt jeden Paten schafft

ist eine neue Patenschaft.

Damit er endlich abfuhr

Erteilt‘ sie ihm ’ne Abfuhr.

Solang‘ ich Lärm im Stalle hör‘

ich dich in deiner Halle stör‘.

So viele Männer hassen Kuren

warum nicht Kassen zahl’n für Huren?

Du solltest niemals Heu schnupfen

sonst kriegst du auch noch Heuschnupfen.

Weißt du, wohin das Heu schob er?

Natürlich in den Heuschober.

Hier schlafen in der Kammer Jäger

doch sind keine Kammerjäger.

Was macht denn hier im Saal am Mann der?

Er sucht nach einem Salamander.

Nie sag‘ ich zu den andern: Ach.

Nur wenn sie sind aus Andernach.

Im Knast haben auch Eltern Zeit

doch ist das keine Elternzeit.

Da ich keinen Mantel vertrag‘

akzeptier‘ ich keinen Mantelvertrag.

Unglücklich ihr die Seinen wisst

da du sie meist nur weinen siehst.

Hans singt jetzt auch im Chor, weil er

kommt schließlich aus Köln-Chorweiler.

Wenn Karl nicht sein Maul hält

wird er schnell zum Maulheld.

Dir sollte jetzt dein Mut langen

denn du kommst ja aus Mutlangen.

Ach, könnten wir die Seinen

einfach mal neu designen.

Es wurd‘ mir klar, dort stritten solche

das war’n ganz sicher Sittenstrolche.

Und zu guter Letzt noch die Herkunft zweier Redensarten:

Gerhard Wagner, Schwein gehabt – Redewendungen des Mittelalters, Daun 2024, S. 12 + 13

21. In die Bresche springen (in der Not beistehen)

Wie erobert man eine Burg? Man macht ein Loch in die Mauer. Einfacher gesagt als getan, aber das Ergebnis einer solchen Gewaltanwendung nennt man „Bresche“, wie so viele Wörter der Militärsprache aus dem Französischen (brèche = Öffnung, Spalt). Aus Sicht der Verteidiger ist nun höchste Gefahr angesagt, denn die unliebsamen Besucher neigen dazu, hereinzudrängen und in der Burg Feuer zu machen, und zwar überall. Die Burgbesatzung, die das vermeiden will, muss sofort etwas unternehmen. Bevor man daran geht, die Öffnung wieder mit Baumaterial zu verschließen, muss jemand die unerwünschten Gäste aufhalten, bevor sie die Burg betreten und Schaden anrichten. Wenn die Öffnung zu Beginn noch relativ schmal ist, ist das Mittel der ersten Wahl, dass ein Ritter in die Bresche springt, der den Engpass wie ein wehrhafter eiserner Korken unpassierbar macht.

22. Luftschlösser bauen (unrealistische Pläne bauen)

Auch andere Länder kennen Luftschlösser. In England heißen sie „castles in the air“, in Holland „Luchtkastelen“. Im Mittelhochdeutschen, der Sprache der Ritter, gibt es schon den Begriff „Schloss“, gleichbedeutend mit „Burg“. Womit wir bei der oft gestellten Frage wären, was der Unterschied zwischen Burg und Schloss ist. Eine Burg war ein militärischer Zweckbau, der befestigte Wehrbau eines Adligen. Nach der Einführung der Feuerwaffen spalteten sich diese Funktionen – einerseits wehrhaft, andererseits wohnlich – auf. Ab dann bezeichnete „Schloss“ den luxuriösen Fürstensitz, während „Burg“ den militärisch-wehrhaften Teil übernahm. Im 16. Jh. sprach man bei Phantastereien von einem Schloss in der Luft, was 100 Jahre später zu der heutigen Redensart führte. Kein Wunder, dass dafür ein filigranes, verziertes Schloss viel eher geeignet war als eine wuchtige, steinerne Burg!